七夕節是我國民間的傳統節日。它起源于上古年代的星宿崇拜,與牛郎織女的愛情傳說緊密結合,成為一個承載著祈福、乞巧與愛情希望的綜合性節日。在我國的許多節日中,七夕節最具浪漫顏色。

在古代我國,七夕節一度是一個十分遍及、十分隆重的節日。

東晉葛洪《西京雜記》記載:“漢彩女常以七月七日穿七孔針于開襟樓,人俱習之”;五代王仁裕《開元天寶遺事》記載:“七夕,宮中以錦結成樓殿,高百尺,上能夠勝數十人,陳以瓜果酒炙,設坐具,以祀牛女二星。妃嬪各以九孔針五色線向月穿之,過者為得巧之候。動清商之曲,宴樂達旦。士民之家皆效之。”

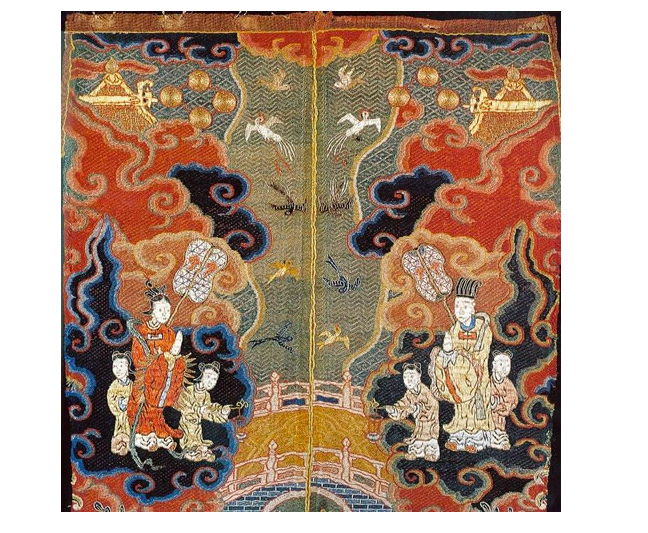

牛郎織女體裁刺繡

七夕節作為重要的慶典,也進入到古代詩人的視界中,他們以詩篇表達著關于愛情與浪漫的共同了解。陰歷七月七日的夜晚,當咱們在夜空下尋覓牽牛織女星時,當咱們每一次誦讀起那些關于星河與月夜,關于聚會與離別的詩篇時,都是在連續一份穿越千年的文明回憶與浪漫情懷。

古代的七夕節,曾發生過哪些故事?詩人們怎樣寫七夕,咱們采訪了我國當代作家、前史研討者馬鳴謙。

【對話】

洶涌新聞:七夕在不同的年代有不同的詮釋,可是從漢代到唐、宋,咱們都會著重其間標志愛情的成分,提起七夕,你的全體印象是怎樣的?

馬鳴謙:關于七夕最早的記載之一是東漢崔寔《四民月令》:“七月七日曝經文,設酒脯時果,散香粉于筵上,祈請于河鼓織女。言此二星神當會,守夜者咸懷私愿。或云見天漢中有奕奕之正白氣,如地河之波,輝輝有光曜五色,以此為征應,見者便拜乞愿,三年乃得。”所以這是一個很早就被確認下來的節日。

而從古典文明和文學的視點來看,其實在我國古代很長一段時期里,七夕更挨近一個“女人的節日”或“少女的節日”。它的女人顏色十分重,典禮也大多環繞女人打開,比方乞巧、拜星、穿針等等,全體氣氛是柔美、宛轉的。后來跟著牛郎織女傳說的融入,才逐步跟男女情感聯絡起來。

洶涌新聞:七夕與先民關于星空的調查與幻想有關,是不是在其他文明中也能找到相似的對星空的崇拜或情感聯合的方法?

馬鳴謙:的確如此。古希臘女詩人薩福就寫過月亮與星斗的詩。其實前期人類遍及都有這種將天象與人世情感聯絡起來的傾向,這是一種共通的精力表達。咱們我國的先民也是如此,把星斗、青青草國產視頻免費天然和人的命運聯絡在一起。這種幻想方法十分樸實,是把天然容納進心靈的表現。反觀現代人,住在城市里,跟天然、星空的間隔越來越遠。所以我覺得,七夕也在某種含義上提示咱們,要重建人和天然、和世界之間的情感聯絡。

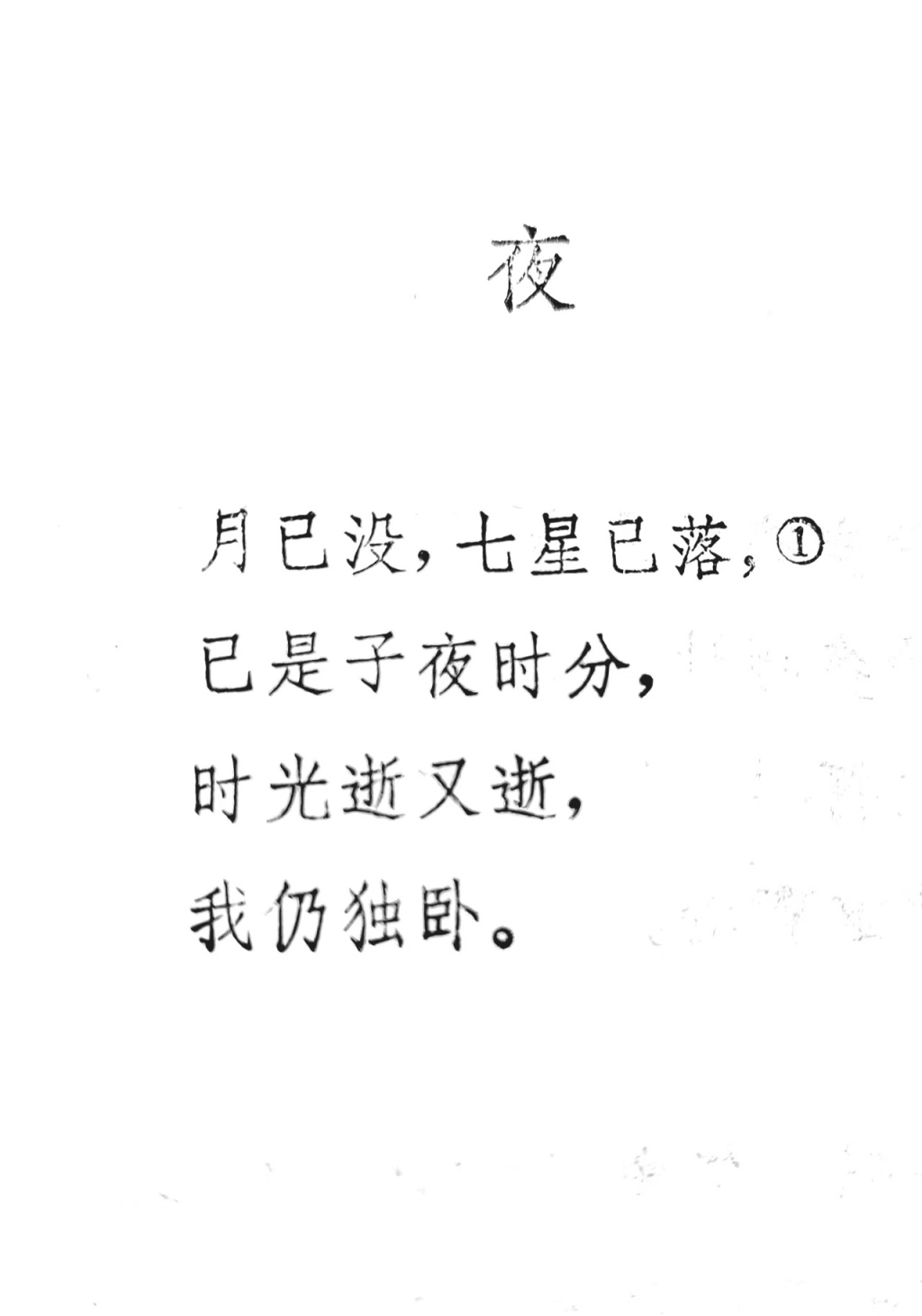

薩福的詩

洶涌新聞:這種聯合是不是也表現在文學中?比方從漢代到唐代,七夕在不同年代的文學中是怎么被書寫和看待的?

馬鳴謙:文學是一個很好的調查窗口。七夕最早是民間風俗,后來進入官方敘說,比方東漢的《四民月令》就現已把它列為重要季節。從《詩經·七月》起,就能看到許多與七月相關的物候和勞作描繪。而實在成為一個文學主題,是在六朝時期,特別是南朝宮體詩中。這些詩大多出自文人之手,寫的也多是宮殿女人怎么過七夕,比方穿針乞巧、祭拜雙星等等。

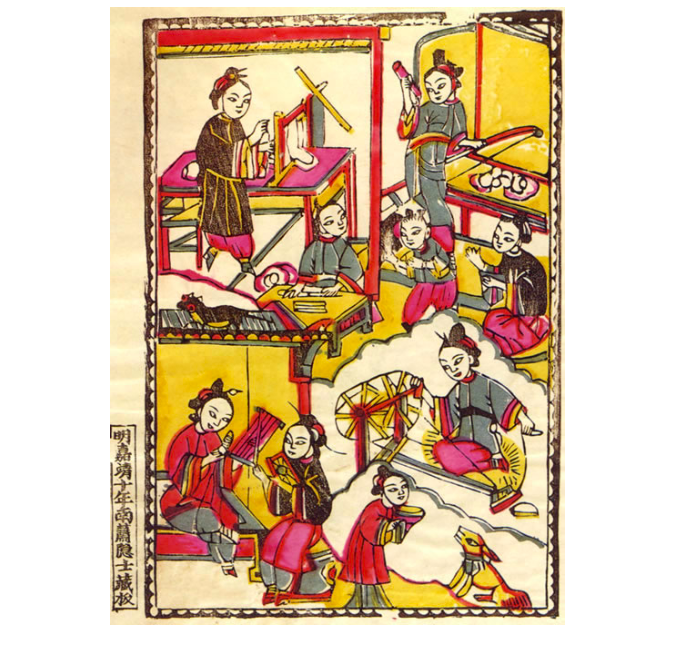

年畫中的七夕

洶涌新聞:之前您出書過《少年李的煩惱》,在《唐詩洛陽記》等等關于唐代詩人和前史的著作,在你的研討中,唐代人是怎樣看待七夕的,寫下哪些有關七夕的詩?

馬鳴謙:唐代能夠說是七夕風俗和文學書寫的頂峰。民間過節十分遍及,宮中也是如此。比方《開元天寶遺事》里就記載,唐玄宗和楊貴妃每年七夕會在華清宮共度,典禮和民間簡直相同——陳瓜果、擺香案、捉蜘蛛卜巧等等。家中有女兒的家庭,這一晚往往是不睡的,女人們會守夜乞巧。

唐代詩人也會在詩中寫七夕,比方杜甫在夔州寫的《牽牛織女》,就十分具體地描繪了其時的風俗,這首詩很長,他寫“曝衣遍全國,曳月揚和風。蛛絲小人態,曲綴瓜果中。初筵裛重露,日出甘所終。嗟汝未嫁女,秉心郁忡忡。”具體描繪了七夕時的風俗和人們的心態。杜甫還有一首《月夜》,不是寫于七夕,可是時令上大略在七夕前后,這首詩很精彩,杜甫寫:“今夜鄜州月,閨中只獨看。遙憐小兒女,未解憶長安。香霧云鬟濕,清輝玉臂寒。何時倚虛幌,雙照淚痕干。”

洶涌新聞:許多詩人都是從風俗學的視點寫七夕,在這些關于七夕的詩詞中,有哪些是比較耐人尋味、不落窠臼的?

馬鳴謙:有一個人很不同,便是李商隱。李商隱的青青草國產視頻免費七夕詩更多地融入個人情感,乃至隱秘的愛情體會。中晚唐之后發生了一個很重要的改變——愛情逐步成為文學中揭露表達的體裁,比方白居易寫的《長恨歌》、李商隱寫的許多首無題詩,都反映出其時社會風氣的某種改變。

關于七夕的詩,李商隱有一首《曼倩辭》,他從《漢武故事》中拈來“東方朔三次偷桃被貶謫人間”事,從張華《博物志》卷八中拈來“東方朔從殿南廂朱鳥窗中窺西王母”事,又從《漢武帝內傳》中拈來“上元夫人自稱阿環”事,寫出了這首詩:“十八年來墮人間,瑤池歸夢碧桃閑。怎么漢殿穿針夜,又向窗中覷阿環。”

這首詩表現著典型的李商隱的風格——用典極深,特別拿手糅合道教意象和神話傳說,這也是他常常被后人過度解讀的原因。但我以為更應當回到他個人的生命閱歷中去了解。他早年做過道士,對道教符號十分了解,寫法上也偏好隱喻和模糊,但這不代表他沒有實在的情感生活。恰恰相反,許多詩外表是寫星月、寫仙話,背面很或許是在寫他自己的愛情閱歷。比方有些詩用東方朔竊視西王母的典故,其實更像在寫少年暗戀時偷看心儀女子的情形。

馬鳴謙《少年李的煩惱》

洶涌新聞:回到當下,現在社會中對愛情的情緒好像變得比較慎重,乃至有些逃避。商家想借七夕推行浪漫經濟,但又怕過于著重愛情會引發沖突,您怎么看當代人關于七夕的這種對立心態?

馬鳴謙:這個問題的確很雜亂。一方面,愛情是人類最基本的情感之一;但另一方面,現在的年青人在情感表達上好像愈加慎重、愈加“內向”,乃至有些逃避親密關系。這或許和生長環境有關——許多家庭對孩子的維護過度,懼怕他們受傷,成果反而約束了他們情感才能的開展。

但我覺得,咱們不能因而就拋棄對情感的認同和表達。愛情不是有必要要以“成果”為導向的,它本身便是人生十分寶貴的一種體會。七夕作為一個傳統節日,它的含義在于提示咱們:情感表達是重要的,人與人之間的聯合是值得愛惜的。

洶涌新聞:那您覺得有沒有什么方法能夠讓七夕更好地被當代人承受?

馬鳴謙:或許仍是要從文明和傳達下手。比方河南衛視之前做的《七夕美妙游》系列,就把傳統元素和現代視覺結合起來,不說教、不故意,但讓人感受到美和情感。媒體也能夠策劃一些輕量級、參加感強的活動,比方情書搜集、詩篇競賽等,讓年青人自愿參加進來。別的,文字表達仍是很重要的。寫情書、抄詩、乃至發一條真摯的音訊,都是很好的情感實踐。李商隱那些詩之所以動聽,正是由于他把實在的情感注入了文字。