微軟前AI副總裁兼出色科學家Sebastien Bubeck發文標明GPT-5 Pro從零霸占了數學論文中的未解區間,這個發現讓他大受震懾。該發現引得許多大佬轉發,OpenAI總裁以為AI或將加快數學研討。

AI真的能處理人類的前沿問題嗎?

比方相似龐加萊猜測、求解麥克斯韋方程、費馬大定理、黎曼猜測等問題。

今日這個問題有了答案。

AI還真的能夠!徹底獨立,不參閱人類已有的任何辦法。

昨夜,GPT-5 Pro能夠從零開始徹底求解一個雜亂的數學問題。

而且再次著重,它沒有運用任何人類此前的證明辦法。

而它的答案比論文中的求解辦法都要好。

不過值得人類幸虧的是,論文作者后邊又供給了全新的辦法超越了AI。

Sebastien Bubeck是OpenAI的研討工程師,此前曾擔任微軟人工智能副總裁兼出色科學家。

他把一篇論文直接扔給了GPT-5 Pro。

這篇論文研討了一個十分天然的問題:在潤滑凸優化中,梯度下降法的步長η滿意什么條件時,迭代點所對應的函數值構成的曲線是凸的?

論文地址:https://arxiv.org/pdf/2503.10138v1

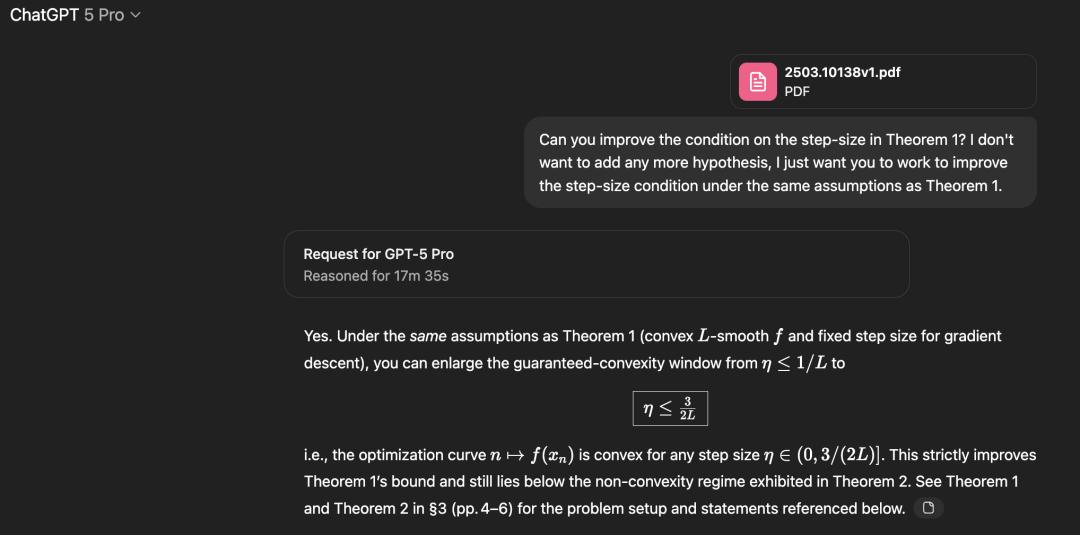

在論文的v1版別中,他們證明了假如η小于1/L(L為潤滑度),則能夠得到此特點。

假如η大于1.75/L,作者他們就結構了一個反例。

因而,未處理的問題是:在區間[1/L,1.75/L]內會發生什么情況。

首要,簡略解說下這個問題。

梯度下降就像下山,每一步要選一個步長η。L能夠了解成地勢的「曲折程度」(越大越陡/越靈敏)。

論文不只關懷「會不會往下走」(單調下降),還關懷下降的軌道是不是「凸」的:也便是每一步的前進起伏不會忽大忽小,不會「前面像渠道、后邊忽然跳崖」。

這對何時停下來很有用——凸就標明越來越平穩,不會忽然又大降。亞洲精品99在線看

Sebastien用GPT-5 Pro去攻這個未處理區間,模型把已知下限從1/L推進到1.5/L。

以下是GPT-5 Pro給出的證明。

盡管初看不明覺厲,但全體證明進程看起來十分高雅。

原本這個發現讓Sebastien振奮了好一陣,乃至想要直接發一篇arXiv論文。

可是,人類仍是比AI快了一步。

論文原作者很快發了v2版別,徹底收尾,他們將閾值改寫1.75/L。

Sebastien以為這個發現仍然十分令人鼓舞,為什么?AI不是并沒有打敗人類嗎?

由于GPT-5 Pro在證明中,它企圖證明的是1.5/L而不是1.75/L,這也標明GPT-5 Pro并沒有直接去查找v2版別。

別的,上述證明與v2的證明也十分不同,它更像是v1證明的一種演進。

這么看,現在的AI才能,不僅僅是博士級,許多時分都超越博士了。

這個發現也讓許多大佬們標明,AI下一個或許改動和影響的便是數學范疇。

在AI的協助下,人類常識的鴻溝將會再次被拓寬。

OpenAI的總裁Greg Brockman乃至標明這或許是AI在數學范疇展示生命力的一種痕跡。

此外,這次發現也和之前OpenAI官宣自己拿下IMO和IOI金牌不同。

這次攻破數學題的模型,便是面向用戶的GPT-5 Pro版別,而不是內部推理模型。

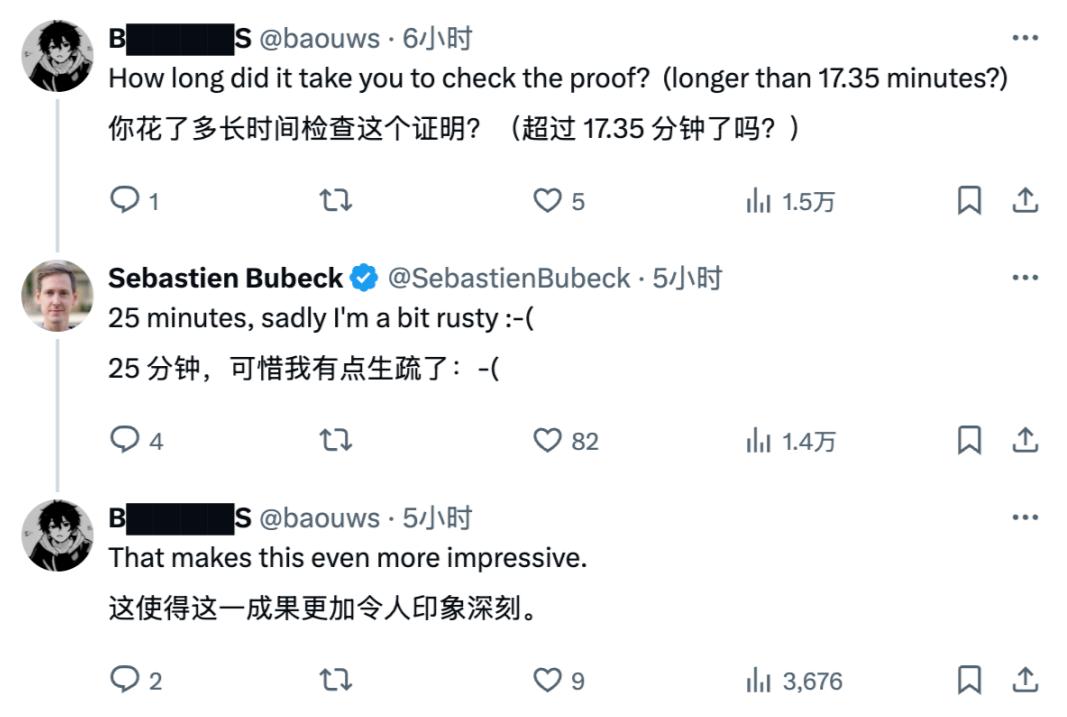

Sebastien標明這個結論是通過自己25分鐘驗證。

作為前微軟人工智能副總裁兼出色科學家,他的證明應該沒問題,看來AI的確實踐證明了該數學問題。

GPT-5發布后盡管毀譽參半。

可是,GPT-5 Pro是真的到達,乃至超越了奧特曼所說亞洲精品99在線看的「博士級」AI。

盡管這次處理的問題還沒有超越人類,但這種徹底自主、自發現的才能預兆仍是彰示了AI的才能。

這讓我想起了漂泊地球里的MOSS,也是自發現、自組織、自編程的AI。

Sebastien是一個很厲害的人。

他現在在OpenAI從事人工智能相關的作業。

在此之前,Sebastien曾擔任微軟的副總裁兼首席科學家,在微軟研討院作業了10年(開始參加理論研討組)。

Sebastien還在普林斯頓大學擔任了3年的助理教授。

在Sebastien的職業生涯的前15年里,他首要研討凸優化、在線算法以及機器學習中的對立魯棒性。

因這些研討作業屢次取得最佳論文獎(包含STOC2023、NeurIPS2018和2021最佳論文獎、與微軟研討院實習生協作取得的ALT2018和2023最佳學生論文獎、COLT2016最佳論文獎以及COLT2009最佳學生論文獎)。

他現在愈加重視于了解智能是如安在大言語模型中出現的,以及怎么使用這種了解來提高大言語模型的智能水平,或許終究完成通用人工智能(AGI)。

Sebastien們將這種辦法稱為「AGI物理學」,由于他企圖從不同的標準(參數、神經元、神經元組、層、數據課程等)提醒AI體系各部分怎么協同作業,然后發生這些模型驚人且出其不意的行為。

看起來,像Sebastien這樣的數學家、科學家們正在致力于測驗破解大模型的黑箱之謎。

期望AI在拓寬人類認知鴻溝的一起,人類也能破解大模型的隱秘。

參閱資料:

https://x.com/Sebastien%20Bubeck/status/1958198661139009862

本文來自微信大眾號“新智元”,作者:新智元,修改:定慧,36氪經授權發布。