法國凡爾賽宮花園近來推出了一個交融生成式人工智能的新導覽項目:與凡爾賽花園的雕塑對話。丘比特雕像或許會笑著對游客說:“在我那個年代,一支箭就能讓兩人相愛,現在你們卻要在屏幕上滑動百次。”

凡爾賽宮的AI雕像是一面文明之鏡。雕像憑借算法和聲響組成,呈現出一個咱們樂意信賴的版別。這既是錯覺,也是一種文明再造。

盛夏的凡爾賽宮,花園的中軸線在陽光下像一條光影斑斕的長廊伸向遠方,噴泉的水珠被和風吹散,在空中劃出時刻短的彩虹,巴洛克花園中,200多尊石質或青銅雕像,站立在噴泉、林蔭道以及游人的注視之中。這些雕塑多取材自古希臘、羅馬神話,它們中的大部分不僅僅17世紀法國宮殿美學的結晶,更是路易十四政治神話的重要組成部分。數百年來,它們注視著人來人往,一直靜靜站立、緘默無語。

凡爾賽宮花園中的雕塑, ? Chateau de Versailles

凡爾賽宮花園中的阿波羅噴泉及銅像, ? EPV / Thomas Garnier

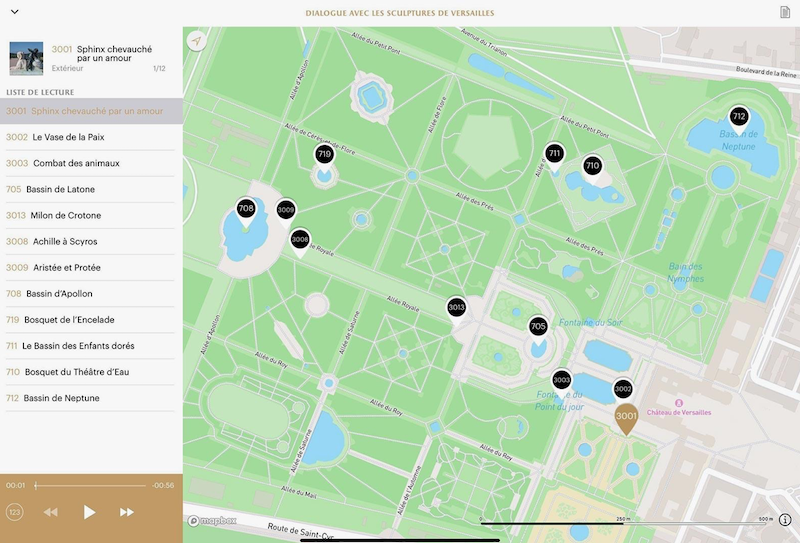

直到2025年夏天,它們的百年孤寂被打破,凡爾賽宮與美國OpenAI以及法國Ask Mona 兩家科技公司協作,推出了一個交融生成式人工智能的新導覽:“Talk to the sculptures of the Gardens of Versailles(與凡爾賽花園的雕塑對話)”,游客只需翻開手機,在官網中下載一個App,然后點擊地圖上雕像的圖標,或掃描安頓在雕塑旁的二維碼,就能與精選出的 20 尊雕像對話;而它們則會用英語、法語、西班牙語,以及中文等 13 種言語,以第一人稱的口吻答復發問——它們會解說自己的神話身世,議論路易十四,或許妙評當今世界,比方盛行的愛情觀與自拍文明,乃至會戲弄游客的自拍姿勢。

凡爾賽宮官網上會說話的雕塑方位圖

從App啟用的那一刻起,花園就不再是安靜的旅行場所,而成了一個充溢聲響的劇場;雕像活了,觀眾也從旁觀者變成了對話者。這個改動不僅僅一次數字化導覽的晉級,更是一種文明試驗:凡爾賽宮讓三百年前的藝術品以一種有生命的辦法與今世觀眾溝通。

要了解這一新項意圖標志意義,有必要先回到凡爾賽宮的前史語境。17 世紀中葉,路易十四決定將宮殿遷往凡爾賽,將一座打獵行宮改造成標志肯定君權的宮殿。修建師勒沃(Louis Le Vau, 1612-1670)與園林規劃師勒諾特爾(André Le N?tre, 1613-1700)等一起打造了一個以幾許次序為中心的王權舞臺。

巴洛克花園的中軸線延伸至地平線,兩邊散布著對稱的噴泉、花壇和雕像。每一個雕塑的選題都通過深思熟慮——阿波羅的光芒照應路易十四的“太陽王”稱謂;赫拉克勒斯的神力暗合法國在歐洲的軍事大志;丘比特的調皮則為花園增加柔軟的情感氣味。這些雕像在其時并不緘默沉靜,它們通過方位、姿勢和神話涵義參加王權敘事中。在宮殿盛典舉行時,花園是大型典禮和扮演的場所,雕像的存在構成視覺隱喻,青鳥使民和來訪的外國使節在空間跋涉中不知不覺地承受權利的暗示。

凡爾賽宮主樓前方的花園,? ToucanWings

凡爾賽宮的前史語境為了解“與雕塑對話”供給了兩層要害頭緒:空間與權利的敘事傳統,以及觀眾參加辦法的改變。

在路易十四年代,凡爾賽不僅僅寓居空間,更是標志肯定君權的龐大舞臺。修建與園林被精確地歸入幾許次序之中,雕像的主題、方位與視野方向都被編入一種隱性劇本,它們在靜默中發揮著政治效果,成為王權宣揚的視覺節點。因而,今日的AI雕像項目并不是隨便讓雕像開口,而是在連續一種已有數百年的敘事戰略——只不過從符號暗示變成了直接言語,使雕像再次自動介入權利與文明言語出產的敘事。

17世紀的觀眾——無論是宮殿成員、使節仍是貴族——來到花園,并非單純旅行,而是有意置身于一條視覺與標志的跋涉路線中,通過觀看雕像、噴泉和修建來協助他們吸收王權信息。今世的“凡爾賽的低語”保留了這種被引導的體會,但引入了互動性:觀眾不再僅僅解讀既定符號,而是能以對話的辦法與這些前史形象商談躲藏的意義。這種從單向觀看到雙向溝通的改變,使花園從頭變成一種劇場,僅僅劇本由人工智能即時生成,回應今世人的關心與詼諧。因而,前史語境的價值在于提醒,這一數字化測驗并非分裂曩昔,而是在新的技能條件下復生并改寫了路易十四年代的空間敘事邏輯,讓權利敘事的劇亞洲漫畫資源在線觀看場從花園延伸至游客手中的屏幕與耳機之中。

凡爾賽宮主樓及其前方的法度花園,? ToucanWings

從另一個視點審察“與雕塑對話”,咱們會發現,假如將時刻軸拉長,凡爾賽AI雕像項目其實是古代“神像發聲”傳統在數字年代的連續。在古埃及一些神廟比方卡納克神廟 (Karnak Temple)中,祭司會躲藏于神像內部的空腔,通過管道發聲,使信眾信賴神靈在回應,考古發現一些石像內部確有聲學規劃。古希臘時,德爾斐神廟(Temple of Apollo at Delphi)神諭女祭司(Pythia)在吸入地縫逸出的氣體后進入含糊狀況,口吐含糊的言辭,由其他祭司詮釋為阿波羅神的旨意。

在中世紀的歐洲,一些教堂如斯特拉斯堡大教堂(Strasbourg Cathedral)的鐘樓安裝了自動機械人偶(Automata),在特定時刻敲鐘、唱頌詩或做出各種動作,以此活化宗教標志及加強崇高次序。中國古代的佛道寺廟與宮觀中的塑像,也常常有傳說,指認它們會開口說法。

這些做法和現象的意圖無疑是制作崇高閃現的幻象,激起信眾敬畏與忠誠,并增強典禮的沉溺感。在政治維度上,神跡與神諭為宗教威望與操控次序供給合法化依據,影響公共決議計劃與社會行為,這些實踐的背面是感官錯覺與暗示效應,它們讓信眾在心情高漲時更易承受超天然解說,并在團體參加中取得歸屬感。

阿波羅噴泉中的阿波羅銅像, ? EPV / Thomas Garnier

凡爾賽宮的 AI 項目使用人工智能與語音組成技能,讓巴洛克花園中的雕像能夠與觀眾實時對話,這一構想在形式上連續了跨文明前史中“讓無生命形象發聲”的傳統,相同點在于都憑借技能手段賦予靜態造型以動態聲響,制作超天然的臨場感,然后激活觀眾的感官體會,增強宗教場所的沉溺感與標志力氣。它們都在不同程度上制作了一種擬似對話,讓觀眾感到自己在與逾越日常的存在直接溝通。

但是,二者的差異相同明顯,古代與中世紀的發聲多在宗教語境中,旨在強化崇奉、合法化威望,并常隨同奧秘或崇高的氣氛。而凡爾賽宮的 AI 雕像則植根于今世文明與旅行工業,脫離了宗教崇高性的結構,其中心功用轉向文娛化、教育化與個性化體會,著重觀眾的自動參加與情感共識。技能層面也發生了底子改變:從古代蔭蔽的聲學與機械結構,變為通明可知的數字運算與網絡交互,觀眾的信賴不再樹立在對神力的信仰,而是依據對科技、藝術策劃與前史解讀的認可。這種改變反映了從神權—宗教威望向文明消費與互動敘事的功用搬遷,也提醒了技能一直是銜接形象與觀眾的重要前言。

《打獵女神黛安娜》(Diane),凡爾賽花園中依照馬丁·博加爾特(Martin Van den Bogaert,1637–1694)原作所塑的復制品,? 凡爾賽宮,Dist. RMN / ? Didier Saulnier

確實,擬人化是人類與非人事物互動的陳舊辦法。從人的承受視點而言,擬人化的力氣在于消除人與非人事物之間的隔膜,從圖騰和偶像崇拜到文學中的會說話的動物,賦予物體品格總能激起情感共識。博物館和遺址中的擬人化導覽,能夠拉近觀眾與展品的間隔,讓前史更易被感知。

凡爾賽的 AI 項目將這種戰略面向極致。傳統的博物館導覽是單向的,解說員或文字牌傳遞信息,觀眾被迫承受。而 AI 對話是雙向的——觀眾發問,雕像回應。與傳統導覽比較,這種交互式對話打破了單向信息傳遞的結構,觀眾不再僅僅聽解說,而是在一起織造故事。這種對話制作了密切感:你似乎在與三百年前的人物嘮嗑,聽它敘述自己在前史中的方位。

“與雕塑對話”的特別之處,在于它不只傳遞信息,還刻畫了人物。雕像對訪客的回應與發問嚴密相關,構成個性化敘事,觀眾的每一句發問都會觸發不同的回應途徑,以此供給絕無僅有的敘事體會。技能上,這套體系依據大型言語模型,通過由專業人員為每個雕像編寫翔實的人設檔案和程序來操控 AI 的表達風格。檔案和程序由策展人、前史研究者和劇作者們一起完成,內容包括雕像的神話來歷、藝術亞洲漫畫資源在線觀看史布景、與凡爾賽的聯絡,以及種種契合其性情的價值觀和言語表達習氣。當游客發問時,AI 會依據這些預設生成即時回應,比方,若有人問阿波羅對路易十四的觀念,他或許會答:“他總是把自己稱作太陽王,而我——太陽神——對此既感到僥幸,又略感被得罪。”關于愛情,丘比特或許會笑說:“在我那個年代,一支箭就能讓兩人相愛,現在你們卻要在屏幕上滑動百次。” 這類答復既連續了人物的神話特點,又融入了現代生活的參照。雖然雕像的口氣、常識儲藏乃至詼諧感,都是團隊預設與算法練習的產品,觀眾與前史對話所感觸的密切感也是一種精心制作的錯覺,但即時生成與人物一致性的結合,使每一次對話都一起又不失人物的連貫性,游客得到的不是冷冰冰的史實,而是帶心情、有觀念的前史人物的講話。

為什么觀眾會被與雕像的對話所招引?傳播學與心思學或許能為咱們供給一些頭緒:這種體會之所以動聽,是由于它滿意了人的兩種心思需求:第一是“親歷感”(Presence),觀眾似乎與前史人物面對面說話,這種溝通會讓他們發生激烈的沉溺感; 其二是“參加感”(Agency),當發問能直接影響回應、導致故事的走向,觀眾會感到自己在一起刻畫故事。AI 對話的即時性和個性化加強了這兩種感觸。與此一起,AI雕像的答復通過挑選和規劃,不會觸及前史爭議或政治敏感話題,也不會違背既定的前史敘事,而是供給一個安全、賦有興趣、可承受的“前史感”。這種前史錯覺并不等同于史實再現,它是一種文明產品:既能讓人感到與曩昔相連,又防止引發不必要的抵觸。它更像是一場互動劇場,觀眾與人物一起扮演一出跨過三百年的戲。

《愛神丘比特》(L’Amour taillant son arc dans la massue d’Hercule),凡爾賽花園中依照埃德姆·布沙爾東(Edme Bouchardon)原作所塑的復制品,? 凡爾賽宮 ? Gérard Blot

天然,凡爾賽宮讓神像發聲的測驗,也引起一些疑慮。訪客與雕像互動所發生的這種密切感是錯覺,由于人物的性情、回憶與詼諧感都來自今世團隊的設定與算法的加工。觀眾以為是在與前史溝通,其實是在參加一場為當下規劃的數字劇場。有人憂慮,這類項目會含糊實在與虛擬的邊界,讓大眾習氣于消費被改寫的前史。當前史被賦予過多的今世口吻時,本來的語境和細節或許被淡化乃至忘記。支持者則以為,這是一種讓文明遺產取得第二生命的辦法。AI 對話能招引年青人和非專業觀眾,成為激起他們進入前史大門的第一步。

或許在不久的將來,這種技能會延伸到其他文明遺址——盧浮宮的蒙娜麗莎或許會點評觀眾的服飾、米開朗基羅的大衛像或許會議論身體美學與今世健身文明、秦始皇兵馬俑或許會解說軍陣布局,這既是技能的或許,也是策展的應戰。要害在于,策展人要在文娛性與學術性之間找到平衡,保證觀眾在被招引的一起,也有時機接觸到更深化的史實和意義。

凡爾賽宮的AI雕像不是簡略的導覽晉級,而是一面文明之鏡。它映照出咱們與前史的聯系:咱們巴望與曩昔樹立密切對話,卻又期望這種對話契合咱們的預期。雕像并未真實復生,它們僅僅憑借算法和聲響組成,呈現出一個咱們樂意信賴的版別。這既是錯覺,也是一種文明再造——一種將前史符號從頭激活的發明。

《普洛塞庇娜被擄》(L'Enlèvement de Proserpine),弗朗索瓦·吉拉爾東(Fran?ois Girardon, 1628–1715)? 凡爾賽宮,Dist. RMN / ? Christophe Fouin

或許,真實的問題不在于“雕像是否真的說話”,而在于“是誰讓它們開口”,以及“咱們期望它們說什么”。在這個意義上,凡爾賽花園中的低語,既是阿波羅與丘比特的聲響,也是咱們年代對前史、技能與自我幻想的回聲。

(本文作者系美國明尼阿波利斯博物館亞洲部主任)