小時分,我十分喜愛父親。那時的他溫柔敦厚,對我心愛有加,我最喜愛與他為伴。他帶我打棒球,教我學數(shù)學。我七歲那年,每周六,他都會帶我去圖書館。他還說服了管理員為我破例,讓我每周借走14本書,那可是慣例借閱限額的兩倍。父親自己沒能讀完高中,但他極為垂青學業(yè),所以他事必躬親地讓我知道到了學習的重要性。他和外婆一同花了許多時刻陪我學習,他們幫我進步詞匯量,和我玩智力游戲,變著把戲教我學習各種常識。冬季,父親帶我去滑雪橇,跟著他,我看到了夜色下耀眼誘人的雪光,實在體會了快速滑到山腳的那種影響和振奮。他還帶我去看賽馬,在賽馬場,我目擊了馬兒飛馳疾馳的壯麗局勢,感同身受地感觸到了押馬賭博的驚險、劇烈的氣氛。父親喜愛動物,受他影響,我也交到了許多動物朋友。父親友愛和藹、喜與人交,咱們一同外出漫步時,總能結識到新朋友。由于有我這樣一個女兒,父親很驕傲,臉上總是掛著絢爛的笑臉。媽媽在他眼里也分外重要。每個周末,他都會帶咱們外出用餐,在咱們寓居的那座城市,咱們吃遍了各種風味的民族飯館。父親常常帶母親去跳舞,他們會一向跳到深夜。那時,咱們家在經(jīng)濟上并不殷實,但咱們的日子猶如富麗的冒險,有許多奇聞等著咱們去發(fā)掘,稀有不清的趣事等著咱們去體會。

可是,不知何時,不知何以,全部都變了。父親先是深夜不歸,回來就怒氣沖沖、大吼大叫,嚇得我常常從睡夢中吵醒。起先,這種狀況僅僅偶有產(chǎn)生,但很快就演化成了每周一次,接著每周兩次,終究簡直夜夜如此。一開端,我很困惑,不了解母親為什么總在星期天早上對父親啰嗦不休、百般挑剔,我乃至在心中為他仗義執(zhí)言。九歲時,我才茅塞頓開。本來,父親居然是個酒鬼,左鄰右舍盡人皆知!他連作業(yè)都難以維系。我真的為他感到慚愧。我有一張那時的相片,相片上的我和從前神采飛揚的我判若鴻溝。那時的我看著像一個孤苦伶仃的棄兒,臉上沒有笑臉,眼里沒有光榮,嘴角耷拉著,眉眼低垂。在接下來的幾年里,我對父親的愛情一向都十分雜亂。我還愛他,可是,由于他,我備受折磨,乃至問心有愧。我實在無法了解,從前那么夸姣的父親怎樣一會兒就變得如此不勝。

父親常常在深夜醉醺醺地回到家,揚言要損傷外婆。媽媽和我被逼無法,一般只能叫來差人,強行把他趕出家門,而大部分時分,我便是擔任打報警電話的那個人。有時,父親心情過分激動,我沒有機會接近電話機,驚慌萬分中,我只能逃到門廊上大聲呼救。有一晚至今仍記憶猶新。那晚,父親反常浮躁,差人一來,就看到我蜷縮在旮旯里抽泣。一位差人回身責問父親:“你怎樣狠心讓你的女兒承受這些?”明顯,連生疏人都看不下去了,開端為我憂慮。爾后許多年,那個畫面在我的腦海里再三顯現(xiàn)。乃至或許就在那一刻,在我心靈深處的一隅,這本書的種子已悄然埋下。

在我行將步入青春期時,我對父親的愛情已不再雜亂,全部那些糾結的感觸都凝聚成了樸實的仇視。我不再愛他,乃至不再憐惜他。我討厭他那些粗俗的行為,咬牙切齒。我向教師和朋友隱瞞了父親的實在狀況,所以我無法約請任何人來家里做客。除了街坊,沒人知道我的父親是個酒鬼。我想,假如我三緘其口,必定能蓋好這塊遮羞布。我和他完全劃清了邊界,拼盡全力只為與他愛憎分明。

為了自保,我活成了“雙面人”。在校園,我仔細、吃苦,各科全優(yōu)。作為教師的“寵兒”,我并未恃寵而驕,而是盡力做到了友善、開暢、低沉、容納,與同學們相處得極為和諧。表面上,我是心愛、文靜的乖乖女;而我的心里卻五味雜陳、混沌不安。我無法按捺對父親的憤恨和仇視,作為他的女兒,我問心有愧,日夜憂慮有人發(fā)現(xiàn)我有一個如此荒誕的父親。日子就這樣一天六合過著。全部看似驚濤駭浪。14歲那年,我開端呈現(xiàn)面肌痙攣的癥狀,并且,我并未像其他女孩相同開端談戀愛,我才認識到,或許我哪里出了問題。但由于我越過一級,我在班上年紀最小,個子最矮,咱們并未發(fā)現(xiàn)我的反常。在校園,我經(jīng)過勤奮學習和討喜的特性換得了一些安慰,也找到了自我價值。但在家中,日子便是一場場清醒的噩夢。每晚,我都在憂慮,那個瘋瘋癲癲的父親會把我從熟睡中吵醒,但詳細何時,我無法意料。我好懼怕,某個夜晚,他會帶著槍回來,把咱們一個個都打死。

長大后,我決計逃離。我深知,留在家里便是束手待斃。父親像寄生蟲相同霸道地賴著咱們,母親為添補老公的情感缺位在我身上一味越界討取。為遠離家中這令人窒息的喧囂和紊亂,我拼命地在常識和邏輯思想的國際建立避風港。這一戰(zhàn)略也使得我與母親堅持了滿足遠的間隔。我認識到,假如我遵從母親的要求,陪她留在那種環(huán)境里,我將困在曩昔的牢籠中,永無出頭之日。我企圖堵截與母親和父親的樞紐,從那個我無力左右的家庭中抽身。

爾后許多年,我一向堅持著一種六親不認的理性。事實證明,這招較為有用。起先,我遠走他鄉(xiāng),在科羅拉多州的一家小型日報社做了一名新聞記者。后來,我又研讀哲學,鑄造思想方法,以求更深化地探求生命的含義。大約在那個時分,亞洲小淑女網(wǎng)址在線播放我嫁給了一位學識淵博的男人。在我觸摸過的全部人中,他與我父親最為不同。他鼓舞我持續(xù)進修,盡力攻讀博士學位,英勇踏上自己的學術之旅。

那幾年,父親的酒癮越來越重。但出人意料的是,我21歲生日那天,他居然送了我一枚蛋白石戒指。蛋白石是我的生辰石。像他這樣的無業(yè)游民本就沒有經(jīng)濟來源,搞到手的每一分錢又都用來買酒了,但不知怎的,他竟攢下了25美元,給我買了那枚戒指。那是多年來他送給我的第一份禮物。戒指很漂亮,蛋白石泛著奇特的光澤。但我不肯意戴。在父親生命終究的那段日子里,我曾回家探望過他幾回,他屢次問起那枚戒指,我都只能含糊其辭。盡管心中愧疚不安,但我仍舊不肯戴。直到許多年后我開端動筆寫這本書時,他已不在人世,我才鼓起勇氣戴上那枚戒指。現(xiàn)在,我更是一向戴著它,希望能借此彌合我與父親之間那深不見底的裂縫。

婚后,我潛認識中被壓抑的部分莫名爆發(fā)了,焦慮和郁悶一起向我襲來,如禍不單行般勢不可擋。為了解讀自身的遭受,我逐個拜讀了存在主義哲學家海德格爾(MartinHeidegger)和克爾愷郭爾(Soren Kierkegaard),小說家陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoyevsky)、黑塞(Hermann Hesse)、卡夫卡(Franz Kafka)和卡贊扎基斯(Nikos Kazantzakis)以及詩人里爾克(Rainer Maria Rilke)和荷爾德林(Friedrich H?lderlin)的著作。終究, 我翻開了榮格(Carl Gustav Jung)的心思學著作。出于工作性的自我防護,我打著立志成為心思治療師的幌子去了蘇黎世(Zürich),開端了榮格心思剖析之旅。在這個進程中,潛伏在我體內的狄俄尼索斯(Dionysus)式的特質遽然間出現(xiàn)了出來。有一天深夜,我遽然從噩夢中吵醒,那是我觸摸榮格心思剖析后做的第一個夢,十分可怕。夢里有一艘停滯的船,希臘人佐巴(Zorba the Greek)被吊在船椽上。可是,他還沒有被勒死!他沖著我大喊,求我救他下來。我慌了,手忙腳亂地折騰了一通,終究仍是他自己費盡周折解開了繩子。可是,下來后,他仍是伸出手擁抱了我。

這個夢讓我心慌意亂,但不得不供認,對我來說,佐巴也標志著對日子的熱心——一種逍遙安閑、爽快人生的狄俄尼索斯式處世心情。佐巴的日子讓我想到了父親,看到了一個人在失掉沉著、墮入泥潭后所遭受的喪命暴擊。由于我故意疏離了父親,壓抑了自己非理性的一面,所以佐巴的國際在我眼里一度顯得紊亂、可怕和粗俗。榮格將人類進入無認識狀況的進程描繪為“夜海飛行”、逝世和肢解之旅,以為那是一種面臨令人生畏的不知道之域時戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的體會。的確,這正是我所閱歷的。踏入父親的國際猶如縱身躍入深淵,雖不是什么可歌可泣的事,但的確需求極大的勇氣。我也是被逼為之。我激烈感覺到,我在山崖邊站著時,有一個人悄然無聲地站到我身后,一掌把我推了下去。跌入深淵后,我看到了自己的異常、醉態(tài)和憤激。本來,我竟和父親如此類似!許多時分,我的所作所為和他簡直千篇一律。漸漸地,我開端任由自己在各種派對上喝得酩酊大醉,整個人也變得狂放不羈、肆無忌憚。在失控的國際里,我感覺自己被生生撕碎,像神話中的狄俄尼索斯相同。我的陰暗面完全爆發(fā)了。在暗無天日的深淵中,我苦苦掙扎。乃至在外形上,我都和從前判若鴻溝。以往,我一向藏著精干的工作短發(fā),而在那段時刻,我特意留長了頭發(fā),逐步向嬉皮士風挨近。我在公寓內掛上了德國體現(xiàn)派畫家的著作,那些畫作顏色豐厚、夸大荒誕,有些乃至讓人毛骨悚然。外出旅行時,我會故意在生疏城市的治安亂點挑選廉價的旅館住宿。之前,我曾竭力避開父親的國際,現(xiàn)在我卻一頭扎了進去。總算,我也體會到了父親從前獨嘗的罪惡感和羞恥感。這全部看似如癡如狂,但我卻莫名預見,那條路有寶可尋。在那段紊亂的時期,我做過這樣一個夢:

我夢見父親住在一個地下室里。穿過一扇狹隘、寒酸的小門,我走進了他的房間。一進門,我就看到斑斕的壁紙大片大片地從墻上耷拉下來,不由渾身一顫。滿是裂縫的地板上,油光發(fā)亮的黑甲由竄來竄去,慌亂爬上了一張棕色桌子的桌腿。那張桌子破爛不勝,是空蕩蕩的房間里僅有的家具。那個地方充其量只能算個小隔間,真不知道怎樣能住人,并且這個人仍是我父親。一想到這兒,我的心里瞬間被驚駭吞沒,我想逃離那個房間。我拼命地尋覓出口,但借著暗淡的光線,我怎樣都找不到那扇門,它好像完全消失了。我緊張得喘不過氣,兩眼張狂地環(huán)視著房內的每個旮旯。總算,我發(fā)現(xiàn)了一條狹隘的通道,就在之前進門處的正對面。那個房間陰沉可怕、令人作嘔,我急于逃離,沒有多想就一頭鉆入了那條幽暗的通道。走到止境時,光線遽然照進來,我的眼睛被刺得一陣含糊。視力康復后,我發(fā)現(xiàn)自己已來到一個院子。我從未見過如此豪華的院子,抬眼望去,花卉、噴泉和精巧的大理石雕像熠熠生輝。院子方正對稱,坐落一座東方宮殿式寺廟的中心,四角筑有藏式譙樓。直到那時,我才認識到,父親居然還悄然具有這些。這簡直匪夷所思,我墮入了驚慌和困惑,哆嗦著從睡夢中醒了過來。

或許,父親那齷齪不勝、甲由橫行的地下室里的確藏著一個出口,徑自通往那座富麗堂皇的藏傳寺廟。要是我能找到那個出口就好了。

盡管我深陷泥沼,瘋瘋癲癲,無法自拔,但我仍是掙扎著牽強保持了日常日子。可是,一個更為重要的發(fā)現(xiàn)闖入了我的認識。在那些災難性的時刻,我的身體內居然自可是然地流淌著一些奧秘而美好的體會。美術、音樂、詩篇和神話的大門逐步向我打開,我變得越來越有想象力和創(chuàng)造力。在那之前,我靦腆、內向,只喜愛沉浸在自己的國際里悶頭讀書;自那今后,我變得松懈了,能夠安閑地展露心里的熱心和感觸。漸漸地,我變得愈加自傲,不再故意躲藏實在的自我。

那段時刻,家里連遭重創(chuàng)。醉酒的父親在抽煙時睡著,引發(fā)亞洲小淑女網(wǎng)址在線播放了火災,整棟房子只剩下一具黑乎乎的空殼。外婆被困在樓上的一間臥室里,不幸喪生。父親曾測驗救出外婆,但為時已晚,他自己也因嚴峻燒傷被送進了醫(yī)院。他必定愧疚不已,余生都在煉獄中折磨。由于無法面臨這項過錯,他一向未曾開口談及此事。或許是由于終年酗酒,他的狀況越來越差,兩年后,他也逝世了。

父親的離世對我沖擊很大,我悲從中來,痛入心脾。我遽然認識到,再也沒有機會和他談心了,永久沒有機會告知他我有多么懊悔疏遠他,沒有機會向他坦承我后來其實也有些疼愛他終身千瘡百孔、備嘗艱辛。咱們之間沒來得及修補的隔膜在我的心中留下了一道傷口,一向無法彌合。

他脫離后,我很快迎來了38歲生日。生日當天,我戴上了那枚蛋白石戒指,開端動筆寫這本書。我并不在乎這本書能否出書。我知道,我有必要將咱們父女聯(lián)系中的傷口付諸文字,這是我個人火急要做的事。或許寫作的進程能夠恰當拉近我和父親之間的間隔。客觀上,我和父親已再無接近的或許;但片面上,我或許能夠經(jīng)過文字救贖我的“內涵父親”。寫這本書對我來說是一個綿長而困難的進程。動筆之前,我并非胸中有數(shù),乃至連提綱都沒擬定。我就僅僅等著,信任全部終會瓜熟蒂落。我以為,寫作需求全情投入,需求深信靈魂深處自然會顯現(xiàn)出一些東西,而我有才干辨認它們并馬上用文字表達出來。別的,我深知,不管我寫什么,都有或許在照亮父女聯(lián)系傷口暗角的一起,投下新的陰影。受認知所限,我必定無法做到八面玲瓏,所以,我只能承受這種局限性和或許性共存的對立局勢。巧的是,父親的終身也掙扎在對立的旋渦中。在寫作的進程中,我常常怒氣填胸,也常常痛哭流涕。盡管成文的句子看似波瀾不驚,但實際上每一頁的言外之意都藏著我的怒火和淚水。

剛開端動筆時,我的腦海里顯現(xiàn)的大多是消沉的畫面。父親生前酗酒成性、妄自菲薄,我認識到自己有蹈其覆轍的傾向。我能感覺到,這種“遺傳”特質正左右著我的日子,它來勢洶洶,浸漬肌膚,滲浹骨髓。我供認,父親身上也有活躍的一面,他也曾對我產(chǎn)生過正面的影響,但在寫這本書的初期,這些影響在我的心里完全無跡可尋。寫到“救贖之路”那一章時,我遲遲未能動筆。由理論的視點切入后,我得以重新的視角審視了我心里的抵觸。在描繪女人的各種生計形式和其原型根底時,我更好地了解了,這些形式怎么影響和刻畫我的日子以及我的那些女人來訪者的日子。開端寫自己的故事時,我對父親那些正面的形象才完整地顯現(xiàn)出來。我記起了小時分他想方設法托舉我、引領我,身后又以佐巴、藏傳寺廟的形象在我的夢中給我力氣,而那枚蛋白石戒指在實際中也一向陪伴著我。神話中的伊卡洛斯(Icarus)一時忘乎所以,飛得太接近太陽,高溫熔化了封合他翅膀的蠟,失控的他一頭栽落下去,命喪大海。從這個視點看,父親很像伊卡洛斯。他也曾有望振翅高飛、前途似錦,但他把遠大前程吞沒在了酒精里。他曾賣力地托舉過我,這是他給予我的活躍影響,但在他茍且偷安、判若鴻溝后,我看到籠罩在他身上的光環(huán)瞬間相形見絀。起先,我企圖經(jīng)過掌控全部來抹去他曾對我的托舉;后來,當我發(fā)現(xiàn)我無法掌控全部后,我認同了父親茍且偷安的一面。我好像只能在兩個極點中取舍:要么360度無死角克己慎行,要么如狄俄尼索斯般固執(zhí)恣情。知道到自己的極點心思后,我剖析了這兩種心思形式,我將這兩種形式別離稱為“永久少女”(the puella aeterna)和“全副武裝的亞馬孫女兵士”(thearmored Amazon)。其實,對我而言,蛻變和救贖之路就藏在佐巴、藏傳寺廟和那枚蛋白石戒指的意象中。我若想重獲父親的托舉,就得在心里認可并安放好這些意象。

這些是我自己作為一個女兒在父女聯(lián)系中所閱歷的傷口。一起,作為一名心思治療師,我在作業(yè)中發(fā)現(xiàn),許多女人來訪者都曾在父女聯(lián)系中受到過損傷。當然,她們的遭受不盡相同,傷口表象也是形態(tài)萬千。許多女人來訪者也提到了父親酗酒,自己因此對男人不信任,覺得丟人、愧疚和自卑。從她們的描繪中,我看到了自己的影子。從別的一些女人來訪者的閱歷中,我發(fā)現(xiàn),嚴峻、獨裁的父親或許能讓他們的女兒過上安穩(wěn)、精美、有序的日子,但簡直無法給予女兒關愛和心情支撐,也不會注重和認可女人特質。還有一些父親本來希望妻子生個男孩,所以就把女兒(一般是長女)當作兒子哺育,希望她們完結自己無法做到的工作。有些父親太愛自己的女兒了,乃至拿女兒來添補愛人的缺位,這些女兒一般被父親的愛所枷鎖,無法心無旁騖地去愛其他男人,因此無法生長為老練的女人。還有一些父親挑選了自殺,他們的女兒需求盡力對立自殘和自毀的想法,以防步其后塵。父親早逝的女人需求應對失掉親人的傷口,活在缺失感中。父親多病的女人往往會感到自責。有些父親乃至會優(yōu)待女兒,比方毆傷或性侵。還有一些父親對強勢的妻子百依百順,任由妻子操縱女兒的日子。

傷口不乏其人。至此,有人或許會將這些傷口直接歸咎于父親。咱們要防范這種粗獷的歸因,咱們需求認識到,這些父親自身或許也在親子聯(lián)系中受到過損傷。傷口或許來自母子聯(lián)系,也或許來自父子聯(lián)系。責怪別人猶如身陷流沙,絕非療愈女人的良方。常懷責怪之心或許會使人作法自斃,沉溺于受害者的人物,無法自我擔任。我以為,對在父女聯(lián)系中受傷的女人來說,認清父親的不作為和父愛缺位對自己的影響是至關重要的。這些女人需求打破隔膜,修正與父親的聯(lián)系,以便有機會在心里構成一個正面的父親形象。如此,她們才有望取得父親這個人物給予的力氣和指引,才干由衷地賞識外在男性與內涵男性的活躍面。她們需求抱著開蚌尋珠的心情,盡力發(fā)掘出父親身上不易發(fā)覺的長處,那是父親能夠給予她們的瑰寶。假如父女聯(lián)系現(xiàn)已受損,女人必定要看清這種傷口,察覺和辨認自己的缺失,這樣才干在心里生發(fā)出力氣,有針對性地補苴罅漏。一起,看清這些傷口后,咱們需求去接收這些傷口的存在。由于接收傷口就意味著療愈的開端,對女兒、對父親、對父女聯(lián)系來說,皆是如此。

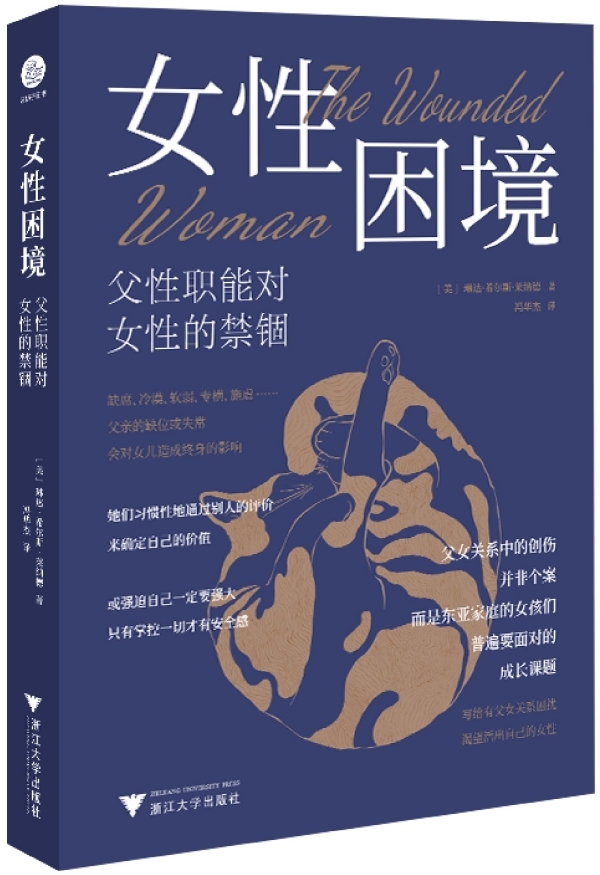

本文為《女人窘境:父性職能對女人的禁閉》一書的序,洶涌新聞經(jīng)出書方授權刊載,標題為編者所擬。

《女人窘境:父性職能對女人的禁閉》,【美】琳達·希爾斯·萊納德/著 馮華杰/譯,浙江大學出書社·藍獅子文明,2025年3月版