以18褶小籠包而出名全球的鼎泰豐,最近可以說過得是:

“冰火兩重天”。

一方面,這家來自我國臺灣的餐飲老字號,在大陸剛剛閱歷了一波洶涌的關店潮——從巔峰時的32家,一路關停到了現在的14家,數量腰斬。

另一方面,該品牌卻在大洋彼岸的美利堅強勢登頂,其單店的年均勻營業額一度沖到了全美榜首,幾乎是第二名的兩倍。

為啥以中餐見長的鼎泰豐,反而“東方不亮西方亮”了?

01

鼎泰豐的“冰與火”

到本年,鼎泰豐在美國開了17家分店。

幾乎每家店的門口,都排滿了長隊。

在加州、紐約、華盛頓,老外們均勻要在寫有Din Tai Fung的店面前站兩三個小時,才干吃上一籠屜價格在17美元到21美元的小籠包。

哪怕你在下午2點到店,這隊也是要照排不誤。

以至于在鼎泰豐入駐后,美國許多大型購物商場的購物時刻都呈現了顯著的延伸。

而就洋抖上的5萬多個探店視頻來看,不少慕名而來的門客,都表明“等候是值得的”:

“為鼎泰豐排隊4.5小時,還想再來吃。”

“鼎泰豐終身推(din tai fung for life)。”

諸如此類的視頻,馬馬虎虎點贊就能上萬,談論區則是一番“饞哭了”的現象。

盡管鼎泰豐的招牌菜,放在全球哪個國家都是那一屜18褶的小籠包,但在美國,該品牌的網紅單品則都略顯籠統。

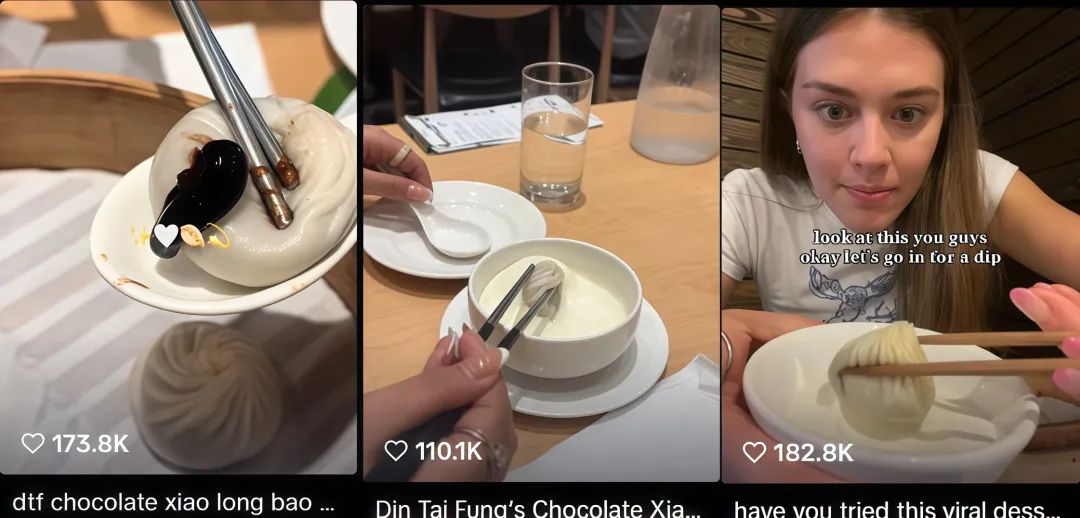

比方巧克力餡的流心小籠包,扎開之后流出巧克力醬,看圖就感覺喉嚨被齁住了。

但老美卻在探店視頻里對其欣賞有加,并著重最“老紐約”的地道吃法,是用它來蘸一大碗黏稠的海鹽起司——高興翻倍,熱量更翻倍。

而在國人看起來平平無奇,堆成小金字塔的辣味小黃瓜切片,在老外眼里則變成了“簡略,新鮮,令人滿意的鼎泰豐黃瓜沙拉”,盡管一盤價格高達9美元,也是桌桌必點。

除此之外,還有讓老美在深夜忽然夢回的鼎泰豐麻醬,讓他們在美食軟件上張狂安利的辣味炒飯。

乃至在國內早已是大牌餐飲業“標配”的通明廚房,也被一些老美視作是亞洲的稀罕玩意。

更離譜的是,美國鼎泰豐最網紅的“單品”之一,竟然是它的姓名自身。

鼎泰豐英文縮寫DTF,也是美式俚語里一夜情的意思(Down to fxxk)

乃至有老外就專門跑到鼎泰豐拍“擦邊”:

一人問:“Are you DTF?”

另一人則要么震動,要么壞笑。

而這種“鼎泰豐熱”,也反映到了這家店的賬面上:

在《餐廳商業在線》的報導里,鼎泰豐現在在全美有17間分店,每家餐廳的年均勻營業額高達2740萬美元,是一家麥當勞的7倍,暫列全美榜首;

在加州的迪士尼樂園里,一家鼎泰豐一天可賣出將近一萬顆小籠包;

而本年2月圣塔莫尼卡市開的新店,占地面積逾越一萬平方英尺。

在商場研究機構Technomic的數據陳述里,鼎泰豐上一年在美國創下4.116億美元營收(約合人民幣29億),年生長近20%。

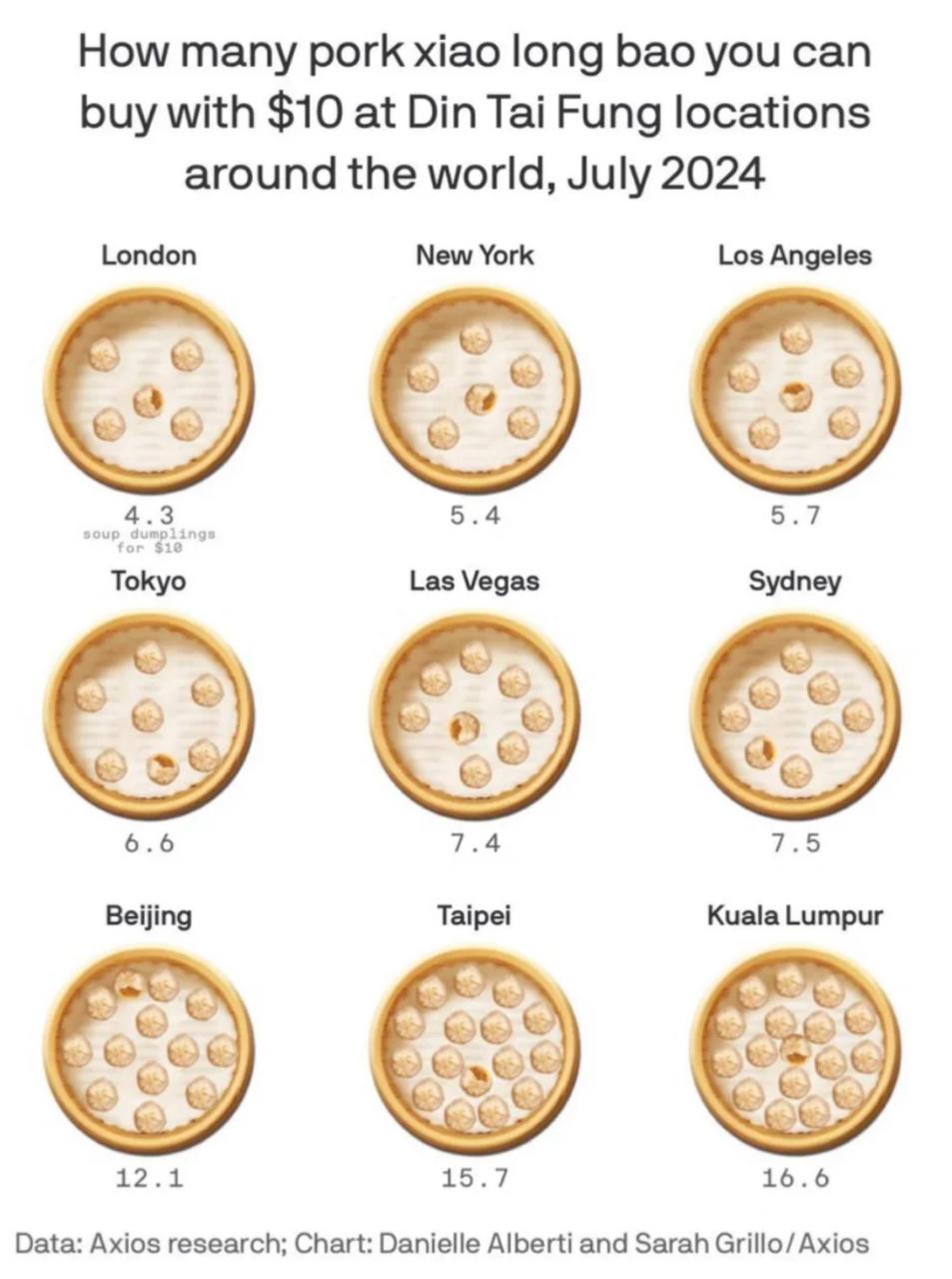

酷愛鼎泰豐的美國人,乃至發明了一個鼎泰豐指數,用10美元能買幾個小籠包來測算全球物價。

可在大洋的另一邊,鼎泰豐卻是另一番現象。

本年5月28日,鼎泰豐寧波國金中心店宣告歇業,理由為品牌運營調整。

思念者們在關店前的最終幾天連續趕來,最終一次點了他們所愛的那一口滋味:

新鮮多汁的一籠屜18褶,再也找不到平替的紅油抄手,在口感上粒粒香的排骨蛋炒飯......

在老主顧的味蕾記憶里,鼎泰豐是對當年中產三級學生餐飲文明的詮釋:

食材是精美的,廚房是全通明的,服務是體貼入微的,名號則是“米其林一星”的。

但是,上述的全部夸姣或許就跟這家店那更新緩慢的餐單相同,都只能定格在10年之前。

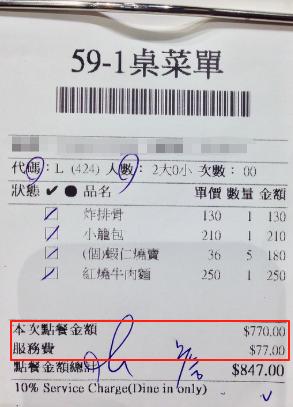

在今日的不少新門客看來,鼎泰豐小籠包的滋味先放一邊,其價格著實“刺客”——雞肉餡的,5個36元;經典款的,6個46元;絲瓜蝦仁的,5個乃至能賣到50元。

這一口一個的小籠包,再加上幾十塊錢的炒飯和炒菜,隨意吃一頓“碳水席”都得上百。

而有些鼎泰豐還要在原價的基礎上,再加收10%的服務費。而社媒上對鼎泰豐的服務點評是:“叫服務員裝聽不見”、“對顧客愛搭不睬”……以至于有人干脆點完菜后直接打包,寧可在車里吃也不肯擔負這筆增值花銷。

所以在上一年,由于“營業執照期限已滿”,鼎泰豐在大陸的兩家運營公司之一北京恒泰豐餐飲有限公司,一口氣關了10多家分店。

據臺媒報導,這些店在2024年上半年所形成的虧本將近有4500萬元之多。

而剩余的鼎泰豐,也大多都在稀少的客流里掙扎求生。

一邊是讓顧客趨之若鶩,一邊卻是被門客們狠狠扔掉。

這距離,是咋擺開的呢?

02

量體裁衣,敵不過年代變遷

答案用一個詞歸納,便是:

年代盈利。

在國內,鼎泰豐和滿記甜品,鮮芋仙與COCO等品牌相同,都在閱歷一場顧客關于“港風臺味”的消費欲落潮。

2001年,鼎泰豐在上海開了榜首家大陸店,給了其時的餐飲商場極大震懾:

一屜鼎泰豐小籠包,全球一致標準,5g的皮,16g的餡,18個褶,分量差錯在0.2g之內。

在那個海底撈還未興起,胖東來尚在蟄伏的年代,鼎泰豐便靠著高薪酬的形式,打造了一支以極致服務出名的團隊:

介紹菜品時要半蹲平視,客人喝茶碰杯要是逾越了45度,闡明杯子里水不多了,就要自動過來添水;

小籠包破一個補一個,破三個補一籠,有店里乃至還搞了一個“美筷小組”,每天都要手藝修整筷子......

而餐廳定價,則剛好夾在平價與貴價的餐廳之間——

在當年的我國,高級菜人均500元,鼎泰豐就賣人均150元。

這一套連招下來,再冠以“米其林餐廳”“臺北必吃”“世界連鎖”等聽著高端的名號,便讓當年的鼎泰豐界說了中產餐廳該有的標準和容貌。

《我國新聞周刊》的報導《鼎泰豐,閉店不冤》里,有人至今仍記住自己20年前榜首次走進鼎泰豐,看到通明廚房時的震懾:

“幾乎圣殿一般。”

但是這種震懾的保質期并不長,特別仍是在國內這樣一個適當卷的餐飲商場里。

從2018年到2023年,國內的包點企業從17.5萬家增加到了24.7萬家,在南翔,富春,王興記等一大批友商的襯托下,鼎泰豐的包子開端在性價比的戰役中節節敗退。

而它家引以為傲的服務,也敏捷被包含海底撈在內的一大批企業發揚光大,很快就成了門客們在商場餐廳都習以為常的“標配。”

曾幾何時,人們踏入鼎泰豐,品嘗的不僅僅小籠包的鮮美,更是一種被“米其林”光環加持的精美日子幻想,一種中產階級與世界接軌的身份認同。

當今,這份“西式中餐”帶來的光環,已然三級學生不再是必需品。

當人們發現自己的賬單里,有一部分都是在為“噱頭”買單,當從前前鋒的餐飲形式現在看起來都略顯落后。

鼎泰豐走下神壇,也就僅僅時刻的問題了。

就像之前,有人將鼎泰豐10%的服務費視作是高端餐飲的具象化,而現在,我們卻更愿意將其視作不合理的霸王條款。

而有意思的是,如果說國內的鼎泰豐衰于祛魅,那在大洋彼岸,老美對所謂“新中餐”的魅,則剛剛上頭。

03

年代的挑選

鼎泰豐在美國的榜首家門店,于 2000 年落地加州。

這家店在很長一段時刻里其實都算不上爆火,乃至還一度因其過于周到的“亞洲式服務”而讓老美略顯惡感。

所以鼎泰豐做了許多的本土化轉型。

美國人更喜歡吃雞肉,鼎泰豐就開發出了雞肉餡的小籠包;

美國不少中產都有素食需求,鼎泰豐就推出了素食餛飩。

僅僅是本土化當然不行。

很快,美國鼎泰豐迎來了新的年代機會。

2017年,抖音海外版正式更名TikTok,并在世界商場推廣。

短視頻的風吹到美國,不只重塑了交際媒體,也改動了人們看待食物,特別是亞洲食物的方法。

TikTok聞名網紅“黃瓜哥(Logan Moffitt)”,專心于黃瓜除了拌沙拉外的100種吃法。這哥們兒做了鼎泰豐的黃瓜復刻教育,并因而將這款菜品變成了網紅小爆款。

短視頻里鼎泰豐全通明的廚房和精美的擺盤,也是一掃不少老美關于傳統中餐廉價的刻板形象。

巧克力流心小籠包蘸奶酪的吃法盡管獵奇,卻在互聯網上招引了美國年輕一代的競相仿照,引發病毒式的傳達。

北美鼎泰豐的CEO就在采訪中表明,有許多年輕人是在看了巧克力小籠包相關的短視頻后,才被招引過來消費的。

在短視頻的加持下,重視色香味并具有“異域引誘”的亞洲菜便相繼開端在美利堅勃發活力。

在Technomic的陳述里,盡管2024年全美休閑餐飲業體現平平,但亞洲連鎖餐廳的銷售額卻暴漲了7.6%。

而這股“亞洲熱”,也遠不止在餐飲行業。

我國短劇在海外爆火,從《三體》到《你好,李煥英》,好萊塢連續翻拍我國IP,文明輸出開端讓美國年輕人重新認識亞洲。

拼多多海外版Temu和國產出海品牌Shein,前者在美國具有1.85億月活潑用戶,后者一度逾越亞馬遜成為美國下載量榜首的購物APP,二者和TikTok一同,改動了美國人的消費方法和審美偏好。

也可以說,美國正在掀起一場規模更廣、影響更耐久的“亞洲浪潮”。

鼎泰豐的成功,當然與其為了異國商場做出的改動有關。

但更重要的,仍是異國商場看待它的方法發生了巨大的改動。

這一邏輯放在國內相同建立:

在東半球,它隨“港颶風”的落潮而沉寂;

在西半球,它又因“亞洲風”的興起而昌盛。

18褶的小籠包,過了20年仍是那樣。

滋味沒變,僅僅年代變了。

參考資料:

《鼎泰豐,閉店不冤》,我國新聞周刊

鼎泰豐10元一個的小籠包賣不動了, 投中網

TikTok Changed How We Cook. What Changes, TheNewYorkTimes

Din Tai Fung: Sky High Average-Unit-Volume is a Recipe for Success, The Anchor

Din Tai Fung and the Globalization of Chinese Cuisine, equalocean

本文來自微信大眾號“鳳凰周刊”(ID:phoenixweekly),作者:凱斯,修改:閆滿意,36氪經授權發布。